早前的教育类游戏所留下的经验教训

英文原文:Where in the world did blockbuster educational games go?

作者:Bryant Francis

从 20 世纪 80 年代末到 20 世纪 90 年代,当主机游戏和计算机游戏仍作为两个独立的市场时,不少工作室在蓬勃发展的个人计算机市场中建立起了一个强大的王国:教育类电子游戏。

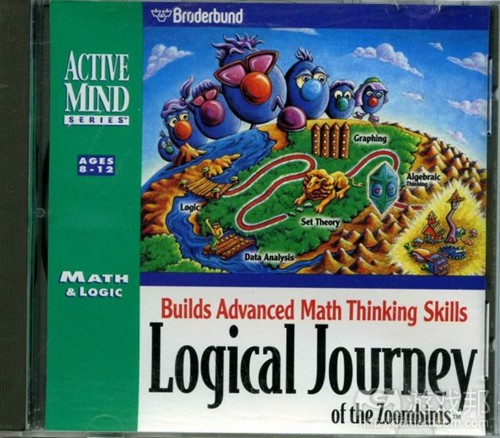

包括 Broderbund,The Learning Company 和 Minnesota Educational Computing Consortium 等公司都卖出了数百万份游戏,其中包括了《The Logical Journey of the Zoombinis》,《Where in the World is Carmen Sandiego?》和《俄勒冈之旅》。

尽管许多那时候的游戏具有惊人的影响力,但并非许多游戏都拥有与这些游戏同样的价值:它们得到了广泛的认可,并能够提供给学生们有关数学,历史,地理和艺术等学科的教育性。根据年龄,你可能还能记起自己在教室里用苹果 2 代手机玩这些游戏的情形。如果你在那个时代有自己的小孩,你可能会记得每年为了孩子而在家庭 PC 上花费 200 至 300 美元去购买一款 40 美元的这类型游戏。

但是在 1999 年以后,这股热潮却突然止住了。

Broderbund (from gamasutra)

尽管有些品牌仍然在一些全新开发团队旗下颠簸地发展了好几年,但是 90 年代的教育类游戏热潮在 CD-ROM 发行商 Softkey 收购了 The Learning Company(并沿用了这一名字)和 Broderbund 后开始走下滑路了。之后 The Learning Company 又先后被 Mattel 和 Gores technology Group 所收购,然后在面对育碧和 Riverdeep 时又遭遇了分裂,同时他们也停止招聘并裁掉那些负责结合有趣的游戏玩法和高质量教育内容的员工们。

这些游戏对于整整一代人都产生了巨大的影响。它们不仅推动着学生们专注于像数学,地理或历史等课程,同时也让这些学生们接近了编程或游戏开发领域。现在许多那时候的学生成为了游戏产业中的一份子,像《Zoombinis》等游戏便在 Kickstarter 中取得了成功,而那时候的哪些经验教训仍然能够适应这个时代的游戏产业发展呢?

在教育领域什么是可行的?

对于那些致力于延伸这个时代的遗产的人来说,Broderbund 和 The Learning Company 的遭遇代表着教育类电子游戏潜能的巨大损失。致力于 Extra Credits 同时也运行着非营利性的 Games for Good 的设计师 James Portnow 便一直提倡着现代游戏的教育可能性。他强调在这个时代,教育专家和游戏设计专家能够合作起来并致力于创造符合教科书内容的游戏。他表示如果缺少了这些联系,教育类游戏便不可能触及它们在过去达到的那个高度。

他说道:“现在的我们将教育游戏和娱乐游戏当成是两种完全不同的产业。我们会遵循不同的规定,浏览不同的网站并与不同的发行商合作。如果我们想要看到教育类游戏发挥其真正的潜能,我们就必须改变现状。”

让我们与那个时代的开发者和执行人员进行交谈,我们将能够学到那时候创造出如此巨大成功的一些经验教训。首先:当开发者有机会推动创造性局限并且拥有足够良好的环境时,教育类游戏便能够有效地运行。

Unity 当前的研究与开发工程师之一的 Peter Freese 曾是致力于为学生开发游戏的教育类软件公司 Edmark 的程序员。

他所参与的第一款游戏《Thinkin’ Things》仍然是他最喜欢的那个时代的游戏。对于 Freese 来说,这款游戏之所以突显于其它游戏是因为它是许多来自其它更注重多层次项目的团队的全新设计师所参与的一个试验性项目。Freese 说道:“我们有效地结合在一起,并且我们也有足够的自由去决定自己要在其中做什么。”

Laurie Pedersen,也是作为过去 Broderbund 的教育部门开发总监的 Laurie Strand 回忆道,在 12 至 14 个月的开发过程中,有 3 至 6 个月的时间将用于原型的创造。在像《The Logical Journey of the Zoombinis》等广受好评的游戏中,这便意味着与他们的开发伙伴,即来自剑桥的智囊团 TERC 吸取来自孩子们的反馈(游戏邦注:通常是公司雇员的孩子们),并使用这些反馈去完善原型。

Pedersen 解释道:“TERC 同时也参与了测试过程。之后我们将聚集在一起并说道,‘这并不可行’,然后他们便会测试不同的游戏玩法,我们的动画团队也会调整角色的外观。”

她补充道:“这是一个漫长的过程。这在今天这个你只需要 30 天时间便能够够创造出一款应用的世界中是不可能的事。”

Pedersen 也响应了 Portnow 对于共同参加会议的评价,并回想起了 Broderbund 参与了全国教育计算会议以及在波士顿和旧金山所举办的其它教育性会议。

而所有的这些都是发生在一个理想化的工作环境中。Michelle Bushneff(在 Broderbund 工作期间从美术师发展成艺术总监后又发展成副总经理)将办公室描述为“它让我看到了真正的生活应该是怎样的,因为那时候它其实是一家家庭式运营公司。工作室里允许狗的存在,我们为动画师提供了网上绘画课程,在皮克斯早前发展阶段我们还曾与该工作室中的人员进行过交谈。”

那时候并不存在太大的危机。所有人都对任务充满信任。基于曾经作为教师的工作人员所组成的销售团队并致力于将无数 Broderbund 游戏带到教室,这些内容便是该公司能够提供的最棒的奢侈品。这是一个非常积极的环境,它并不会对 Bushneff 及其同事之后的职业生涯造成任何不利的影响。现在的他们仍很亲近,每隔几年便会在创始人的家聚会,并始终保持着与彼此的联系。

无形之手的攻击

安全的现金流,有才能的员工,协作空间,平等的层级结构都非常适合较长的原型创建过程—-对于任何工作室来说所有的这些都是最理想的条件,但是它们却仍不能保证持续的成功。

曾与程序员 Edmark 致力于像《Blood》等游戏的 Freese 见证了教育类游戏的起起伏伏,对于这类型游戏的最大开发者的衰败他并未感到太多惊讶,他反倒惊讶于没有人能够替代他们,因为他也有自己的孩子。在 90 年代已成为过去式的时候,当他想要购买高质量的教育类游戏时,他却发现很难再找到这类型游戏了。

Freese 解释道:“公司改变,起起伏伏,成功与失败这些都是正常的事,我们期待发生这些事,但却不存在后起之秀能够取代它们。”

进一步着眼于 The Learning Company 和 Broderbund 的衰败,这并不是环境的原因—-这是整个市场变化的征兆,而是因为其买主 Softkey 的改变。Softkey 的销售模式完全影响到了 Broderbund 和 The Learning Company 创造游戏的高成本与高回报模式。

现在作为作家同时也是初创企业顾问的 Ken Goldstein 曾经是 Broderbund 的娱乐和教育部副总裁,他能够清楚地描述出 Softkey 所引进的定价模式,他们游戏的巨大销量以及 CD-ROM 热潮对于 Broderbund 业务模式的改变。

Goldstein 说道:“在 90 年代,当 CD-ROM 疯狂盛行时,最先找到我们的便是 Price Costco,他们寻求我们能够提供给他们的每一家商店游戏。我们从制作 10 万份游戏变成了制作 100 万份游戏,并且在短短的 1 年内,我们 90% 的业务都转向了大卖场。”

logical journey (from gamasutra)

“因为仓库装不下这么多游戏,所以我们只能将它们堆放在停车场并祈祷着不要下雨。”

“如果面对的是这样的数量,即你想要卖出 1 百万分游戏,那么像 49.95 美元或 59.99 美元的价格点是不合理的。你需要将价格调至 29.95 美元才能达到这一目标,这意味着你是以 22 至 23 美元的批发价进行销售。然后竞争激烈的零售商将把价格调至 19.95 美元,而批发价也将降至 12 美元。”

价格的下降会导致利润的下降。随着 Broderbund 董事会决定将公司的所有业务转向大量的零售业,该公司便发现他们与 Softkey 等软件开发者(以极低的价格,即 9.95 美元在销售 CD-ROM)成为了竞争者。这意味着他们只能从每款售出的游戏中获得 1 至 2 美元的利润,基于这样的利润,他们将很难去支持 Broderbund 软件的长期原型开发与较高的制作成本。

由 Softkey 和其它身处抵消销售 CD-ROM 业务中的开发者所推动的全新定价模式破坏了教育类产品生产周期的经济可行性。显然那时候的 Goldstein 深受并购的打击,但是在 17 年后,他表示这是无法改变的过去。对于他来说,Broderbund 的模式是建立在“人类–产品–利润”的经营理念基础之上,即有才能的人创造出能够带来利润的优秀产品,一旦出现并购,该经营理念便会反向而流。

Portnow 表示,随着这种巨大的变革,Mattel 可以想到一种方法去利用 The Learning Company 的百万美元教育资源。

最后

即使 Mattel 不知道他们所坚持的是什么,但实际上他们手上正握着完整的游戏类型。

不管何时当 Goldstein 谈起他在 Broderbund 的时光,他总是会感叹 Broderbund 的付出的重要性:“当有人看到我的作品集中那些在 Broderbund 所创造的游戏时,他们总是会说正是这些游戏将自己带到了软件工程领域,还有什么比这一点更让人感动的吗?”

Freese 在 Edmark 的工作也对他之后的游戏开发生涯具有重要的影响力,这也时刻暗示着他现代游戏中的一些功能具有教授玩家关于数学和阅读等能力。

Freese 说道:“我学到许多关于如何向那些非读者的用户呈现内容。当在致力于一款游戏时我总是有许多想法。我所坚持的一点是,如果你必须向某人解释该怎么做的话,那就说明你彻底做错了。”

非盈利性的 TERC 通过在 Kickstarter 筹集到了 101716 美元而复苏了《Zoombinis》,作为西班牙裔或非洲裔美国人的游戏开发者谈论了 Carmen Sandiego 以及 Lynne Thigpen 在《The Chief》中的角色是如何帮助他们始终保持对于教育的兴趣—-这是游戏产业对于多样化呈现的早前里程碑。

90 年代的教育游戏所播撒下的种子在多年来一直影响着游戏产业,它们的经验教训也仍然受益于游戏领域的设计师们。基于强大的数字发行模式,并且那些怀旧的消费群体也都有了自己的孩子,我们是否能够看到关于这类型游戏的强势回归?

![[HBLOG]公众号](http://www.liuhaihua.cn/img/qrcode_gzh.jpg)